材料改性与数值模拟研究所是上海交通大学材料科学与工程学院下属二级机构,由中国工程院潘健生院士创建,其前身可追溯到上海交通大学材料学院在20世纪50年代成立的金属热处理教研室。目前拥有固定人员8人,其中中国工程院院士1人,高级职称2人,中级职称5人,博士后2人,在读博士研究生16人,硕士研究生6人。

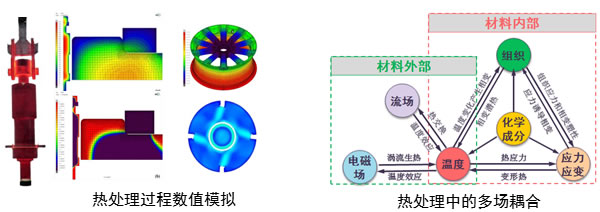

研究所以热处理及其数值模拟技术为主要研究方向,以热处理复杂工艺过程中的温度、相变、应力/应变、浓度、流体、电磁等多场量耦合的数值模拟技术为核心,从事高端材料热处理创新工艺的开发,热处理装备的计算机辅助设计,热处理过程的智能控制技术等方面的研究,并延伸至材料热学行为及力学行为与相变行为多尺度分析领域的基础研究。研究涉及到重型机械、汽车与动力机械、船用机械、航空航天机械、轻工机械、纺织机械、农用机械、石油机械等众多领域。

研究所先后承担国家重点基础研究发展规划(973)项目、国家科技重大专项、国家自然科学基金项目、上海市重大基础研究项目等数十项重要科研任务,并与国内外数十家大型企业开展了广泛深入且卓有成效的产学研合作,如日立集团、宝钢集团、三一重工、上海电气集团等。获得国家技术发明二等奖、教育部技术发明一等奖、上海市科技进步一等奖等多项奖励。同时研究所还开发了4套计算软件,并申请了软件著作权。近年来,研究所研究人员出版了4本专著,在包括Acta Materialia,Scripta Materialia,Materials Characterization等刊物发表学术论文150余篇,获得授权中国国家发明专利60余项。

研究所具有良好的研究设备和条件,在模拟计算方面拥有220核计算机集群和4台高性能工作站,5种CAE计算软件;在热处理工艺试验方面有各种常规热处理实验炉、真空感应熔炼炉、真空高压气淬炉、感应淬火机床、淬火冷却试验台等;在材料表征与性能测试方面有热场发射扫描电镜、Zeiss倒置式显微镜、TEM和EBSD制样系统、Gleeble热模拟机、热膨胀仪、热分析仪、X射线衍射仪、X射线残余应力测试仪、高温力学试验机等仪器设备。

主要研究方向

· 热处理组织演变与表征 · 热处理力学性能建模与预测

· 热处理多场耦合模拟技术 · 热处理工艺与装备的设计与优化

· 热处理工艺过程智能控制 · 材料微观结构与力学行为多尺度模拟

· 材料微观结构与热学性能模拟

代表性科研项目

国家973项目:新型能源装备中大型锻件均质化热制造的科学基础(2012-2016)

国家973项目:高性能滚动轴承基础研究(2011-2015)

国家科技重大专项:先进成型制造全流程建模与仿真创新平台 (2012-2015)

国家科技重大专项:面向先进铸造成形及热处理全过程的模拟仿真与工艺优化(2011-2013)

国家自然科学基金:晶格动力学有限元方法的研究及其在理想金属晶体力学行为多尺度分析中的应用(2011-2013)

代表性科研成果

教育部高等学校技术发明一等奖:淬火冷却虚拟生产技术及智能化工艺装备研究(2007)

软件开发:浦泰热处理CAE软件(Thermal Prophet)(2010)

联系信息:

地址:上海市闵行区东川路800号材料学院A楼507

邮政编码:200240

电话:021- 34203743

Email: immm@sjtu.edu.cn